视角杂志

视角杂志

当雨季来临 | 罗兴亚难民营行记

2017年8月,缅甸政府与罗兴亚地方民族武装组织发生军事冲突,造成大批罗兴亚人逃离缅甸,其中至少60万罗兴亚人逃亡邻国孟加拉,引起国际关注。2018年3月,作者在孟加拉背包旅行,前往罗兴亚难民营探访,记录下难民营中的日常生活、儿童教育、医疗援助等真实场景,以及罗兴亚人对这场战争和自身身份的看法。

01 因为不了解

三月下旬某天,我在孟加拉西部一个河边小村庄与一群嬉皮士住着,无所事事。米赞发来信息,答应帮我协调前往罗兴亚难民营的事宜,但不能保证能帮到什么程度。我感谢不已,第二天连夜坐车,前往东南部城市科克斯巴扎尔。

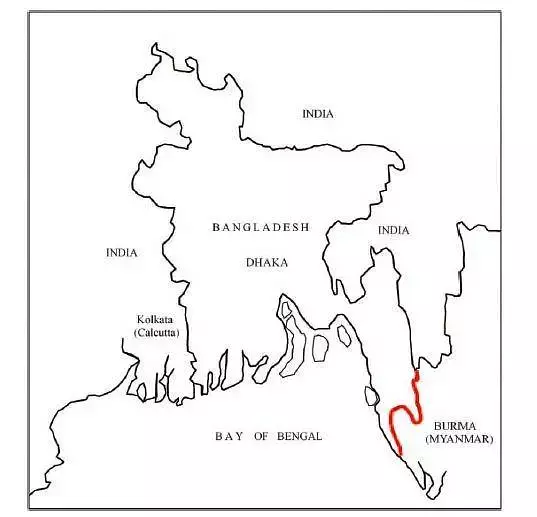

科克斯巴扎尔,Cox’s Bazar,中文名绕口,英文名奇怪。Bazar意为集市,Cox是英国殖民时期一位管辖此地的长官的名字。据说长官生前致力于解决阿拉干难民(Arakanese refugee)问题,终究未能遂愿,去世时年仅39岁,但名字却被人们留作纪念两百多年。阿拉干地区(Arakan)如今在缅甸西南部的若开邦(Rakhine State),与孟加拉接壤,阿拉干难民指的就是现在全世界关注的罗兴亚(Rohingya)难民。(作者注:Rohingya一词在中文里很多种译法,最常见的是“罗兴亚”,但李晨阳教授根据其发音主张译为“罗兴伽”。本文同意李教授的说法,但在此采用更为人所知的“罗兴亚”,以便读者辨知。)

在科克斯巴扎尔,我和米赞以及他妻子塔斯菲入住同一家旅店,也在这里第一次见到他们。米赞一身素色休闲装,塔斯菲一身色彩鲜艳的沙丽,脸上带着妆。两人都戴着眼镜,三十岁上下,下午刚从难民营回来。米赞和塔斯菲是孟加拉人,都在澳大利亚国立大学读博士,博士论文都和罗兴亚难民有关,彼时正回国做调查。

自从罗兴亚难民话题在2017年引起全球广泛关注后,大批国际记者、调查人员和游客专程来科克斯巴扎尔,给当地的旅游业带来不小的福利。我在路边摊买杯奶茶,都有当地人上来问:“你是来旅游,还是来看罗兴亚难民?”也有外国游客对难民事件毫无兴趣。同样在科克斯巴扎尔旅行的爱沙尼亚朋友得知我去了好几次难民营,惊得瞪大眼:“有什么好去的?你去或者不去,于他们会有改变么?”

我去科克斯巴扎尔之前不久,正好出了一则新闻,孟加拉军方逮捕了39名持旅游签前往罗兴亚难民营的外国游客,但随后释放,不过也声明持旅游签的外国游客在无特殊证明的情况下不得进入难民营聚居区,理由是无法保证外国游客在难民营的安全。政策缩紧,而我没有“特殊证明”,这就是米赞说不知道能帮到什么程度的原因之一。另一个原因就是他和塔斯菲每天在难民营的不同地方各自调研,工作很忙,无暇过多照顾我。我当然理解,感激之余,自忖能搞定。

“听说有一个中国人要来的时候,我很想知道在中国,人们怎么谈论罗兴亚难民。”米赞定居堪培拉,不管在澳洲或其他地方,逢人提起自己研究罗兴亚难民,无论对方是否是学者,常常能与他就此话题侃侃而谈,甚至提出自己认为的解决办法。

“恐怕要让你失望了,在中国,大家谈论的并不多。”我第一次听说“Rohingya”这个词,还是在BBC的新闻里。

因为不了解,所以才来。

关于罗兴亚人的起源,有很多种说法。其中较为常用的一种是,罗兴亚人是阿拉伯穆斯林、摩尔人、波斯人、阿富汗人、土耳其和孟加拉人等的后裔,早在约公元7世纪就来到缅甸居住。但缅甸政府对罗兴亚人问题比较回避,在其来源和公民身份的认同上都不友好,自然不赞同这种自古定居的说法。

尽管如此,国际上比较认可的一点是,在19世纪英帝国殖民缅甸时期和第三次印巴战争这两个时间点上,缅甸境内罗兴亚人的数量都明显激增。英帝国殖民缅甸后,为了增加缅甸地区的劳动力,鼓励孟加拉人向缅甸迁移;第三次印巴战争期间,大量孟加拉难民逃到缅甸,又是一波浪潮。

但在缅甸,罗兴亚人的境遇并不好。缅甸的国教为佛教,而罗兴亚人主要信奉伊斯兰教,在罗兴亚人主要聚居的若开邦,两个宗教时有冲突。缅甸作为一个多民族国家,有135个民族,各族之间冲突不断,主要民族缅族与少数民族之间的恩怨是限制缅甸发展的重大原因,也是历任政府费尽心思但至今都未能解决的问题。而罗兴亚人,还不包括在这135个民族之中,也就是说,罗兴亚人在缅甸国内,没有得到民族身份的认同。

1982年,奈温政府颁布《缅甸公民法》,将其公民分为三类,分别持有三种颜色的身份证:粉色的“真正公民”(full citizen),蓝色的“客籍公民”(associate citizen),以及绿色的“归化公民”(naturalized citizen)。罗兴亚人不属于其中任何一类。罗兴亚人逃往孟加拉的难民潮有三次,且直接原因都与缅甸政府的军事冲突有关:1978年的“龙王行动”(Nagamin Operation),1991-1992年间的“兴邦行动”(Pyi Thaya Operation,难民人数超过20万),以及去年八九月的缅甸军方与罗兴亚武装组织的冲突。

2017年8月25日,一个名为“若开罗兴亚救世军”(ARSA,简称“救世军”)的地方民族武装组织对缅甸军事驻点和30多个警察哨所发起袭击,缅甸政府立刻将此定义为恐怖袭击,并发起反击,事态逐步升级。9月10日,“救世军”单方面呼吁停火,缓解当地难民压力,但缅甸政府拒绝与“恐怖分子”协商谈判。陈年老垢般的罗兴亚问题,在这次事件之后引发了前所未有的国际关注,罗兴亚人从若开邦逃往其他国家,其中逃往孟加拉的人数超过60万。

孟加拉接受罗兴亚人不是一天两天的事了。起初,孟加拉出于人道主义,对罗兴亚难民持包容态度,一度设立了21(一说为20)个难民营。但久而久之,孟加拉不堪重负,疲态毕现。孟加拉于1971年从巴基斯坦独立,还算一个年轻国家。国土面积和中国广东省差不多,人口超过1.6亿(2018年数据),排全球第八,是全世界人口密度最大的国家,也是最贫穷的国家之一,从尤努斯的“人民乡村银行”即可窥见一斑。

这样的国家,自己都有数不清的弊病,显然无力在涉外事件上倾囊相助。于是从90年代起,在联合国的协商下,孟加拉政府敦促缅甸接受“自愿遣返”的难民。但遣返计划进行得并不顺利,本该接收21117名难民的缅甸,截至1997年4月,只接收了7535人。

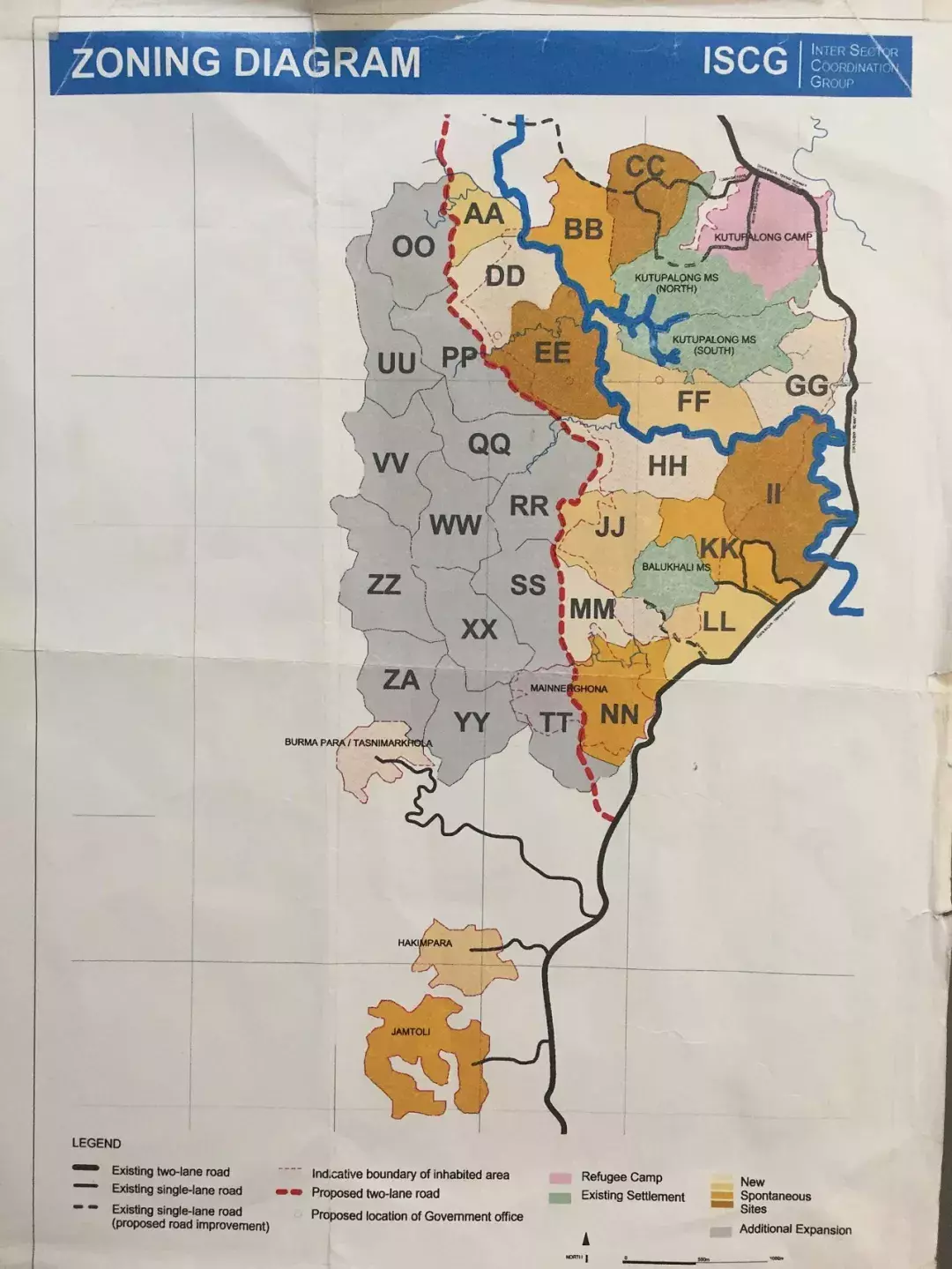

为了缓解压力,孟加拉将难民营的数量减少到两个,也就是库图帕隆(Kutupalong)和诺亚帕拉(Nayapara,国内一译为“纳亚帕拉”,但根据孟加拉语读音,第一音节更接近于“诺”)。

库图帕隆是米赞和塔斯菲的调研地,也是我四次前往的地方。它位于科克斯巴扎尔市郊,离市中心有一个小时的三轮车车程。科克斯巴扎尔是孟加拉的著名旅游城市,其海岸线长达120公里,是世界上最长的海滩。去库图帕隆的路上会经过绵长的海岸线,天深海阔,以及青翠葱郁的农田树林,很难和难民营联想到一起。

难民营的外围是集市,往里走才是难民居住区。按上文说的规矩,外国游客不能随意进入居住区,但集市没有限制,可自由出入,不过所有外国人(包括国际NGO工作人员)必须在下午三点半之前离开难民营。除去路程,我每次在里面停留的时间只有3-5小时。

米赞曾带我潜入居住区一次,其他时候我都在集市自己转悠,我短暂、浅显的难民营实地见闻,几乎全来自那里。由于语言障碍,我和难民的交流很吃力,就算是遇到的少数能用简单英文交流的罗兴亚人,他们的表述也未可全信,所以在此只选择部分内容与大家分享,有任何失实之处也敬请指正。

02 难民营集市

孟加拉人居住的村庄与难民营集市仅一条马路之隔,集市就自然而然成为罗兴亚人和孟加拉人买卖交换的场所。塔斯菲告诉我,罗兴亚人不得在孟加拉经商、拥有土地,但可以在集市以物换物,例如一家NGO可能发两件毯子,五家NGO发十件毯子,罗兴亚人如果用不着这么多毯子,可以来集市上和孟加拉人换其他需要的物品。但当我真正去了集市之后,才发现那里呈现出的状态远比这鲜活丰富。

为了尽可能的降低存在感,减少不必要的麻烦,前往难民营时我穿着孟加拉服装,头巾遮面,但在人群中依然扎眼。我对他们来说,无疑是外来者,但不知道他们在打量我这个外来者的时候,有没有记得自己也是外来者,在这里生活了27年的外来者。

最早来库图帕隆的罗兴亚人在1991-1992年间就来了这里,大概就是因“兴邦行动”而逃离的那一批人。在库图帕隆里,许多27岁以下的年轻人就在这出生,从未在缅甸生活过。当年逃来的少年,一晃虬髯。

库图帕隆的集市和孟加拉别处的集市无异,五颜六色的人力黄包车、机动三轮车轰着喇叭横七竖八地跑,售卖的物品从食材、服装,到电器,应有尽有,并没有想象中的贫乏。路边嘈杂脏乱,巷里阴暗逼仄。虽然按理不能经商,但我也遇到了自己开餐馆的的罗兴亚老板,他自称来孟加拉时携带了一些财产,才能买得下店铺,开始营生。所以我想,所谓的明文规定,在管理混乱的难民营,在贫穷弱小的孟加拉,是不是都是“上有政策,下有对策”。这样的例子还有很多,后面还会讲到。

难民营里比较常见的劳工关系是罗兴亚人为孟加拉老板打工。罗兴亚人按规定(注意,是按规定)不可离开难民营,孟加拉老板安排从科克斯巴扎尔或其他城市进货。营业额归老板,员工工资一个月大概2000塔卡(孟加拉货币,1人民币约为13塔卡),另有1000塔卡的餐补,如果业绩好,老板可能好心多送一条裤子或T恤。就算是生意好的店铺,这样的员工福利也就三四个月一次。

难民营里也可以见到“中国制造”。陋棚里的裁缝店用的是蝴蝶牌缝纫机,上面写着汉字——“中华人民共和国制造”。卖手机的摊位上摆的全是我没有听过的牌子:Invens,Tinmo,Stylus,Peace,Vitu,Smile……五花八门,一翻开,“Made in China”。一部贵的智能机能卖7000塔卡,便宜的非智能机不到2000塔卡,一个摊位一天大概能卖五六部手机,客人有罗兴亚人,也有孟加拉人。两个十四五岁的罗兴亚店员从早上8点工作到晚上9点,不工作的时候便无事可做。

难民营里也有让人眼前一亮的东西,比如打印店、照相馆。一个二十多岁的年轻人用手机给一个穿红色校服的小女孩照登记照,也不挑背景,后面站了一排人也不碍事。随后在三星电脑上简单裁边、P掉背景,再把底色换成蓝色,一张登记照就成了。两三分钟的功夫,操作娴熟——我歪着脑袋站在门口看完整个流程,身边不一会儿就围了一群人。

照相的年轻人邀请我进店坐下,店很小,不到六七平米,呈狭长状,排两张长板凳,再挤四五个年轻人,整个店塞得满满当当。我主动用罗兴亚语简单自我介绍,并礼貌地点头微笑:“愿真主保佑你。”听到我能说他们的语言,本来还直勾勾的眼神居然瞬间化成羞涩的微笑。

为了“招待”我,他们用电脑放起了印地语版的韩国MV,不过我只认得金贤重版的《恶作剧之吻》。发现我看过沙鲁克·汗(印度著名影星)的电影,一群人激动得叫起来。他们都是罗兴亚人,都是穆斯林,在这里出生,从没有回过缅甸。说到这里,脸上并没有感伤,甚至还保持着友好的微笑。说到我没有宗教,他们有些惊讶,但更让他们惊讶的是,我居然不喜欢Justin Bieber。

“登记照用来做什么?”我问。

“办事需要,这里有很多国际组织、办事机构。”他们比划着向我解释。

自从去年九月大批难民迁来之后,驻扎在此的国际组织和孟加拉国内组织激增,一路上都是写着UNHCR(联合国难民署)、WFP(世界粮食计划署)等名字的横幅。除此之外,还有满大街的海报,印着孟加拉总理谢赫·哈西娜关切慰问难民的照片。一位白发妇人,悲悯众生的模样,旁边用英文写着“谢赫·哈西娜,人道主义之母”,有时还配有她父亲、孟加拉国父、首任总理谢赫·穆吉布·拉赫曼的头像。哈西娜是孟加拉第二任女总理,她和穆吉布的头像遍布孟加拉大街小巷。

“谢赫·哈西娜打开国门接受难民,是因为她想得诺贝尔和平奖,”说起这事米赞就语气鄙夷,表情忧虑,“已经有很多消息表明,她花了不少钱游说评委会。”在米赞看来,哈西娜在国力不支的情况下迎接超过60万的难民,不过是慨他人之慷。如果没有国际社会的救助,孟加拉步履维艰。但国际社会的关注只会越来越少,捐助也会越来越少,“现在已经在减少”。对国际救援来说,有限的资源很难做到面面俱到,时间一长,越发显得捉襟见肘。所以,这批难民今后会怎样?没有人知道。

对这个问题,孟加拉人普遍觉得罗兴亚人自己不太操心。在难民营,一队孩童顶着盛水的坛坛罐罐从我身边走过。见了我,高声唱起不知谁编的英文曲儿:“Hello, hello, how are you? Fine, fine, thank you.”我和米赞都被逗乐。

在研究罗兴亚难民之前,米赞曾在非洲、中东研究过全球发展议题。这样的话题研究久了,他有时也感到力不从心:自己不能改变难民的现状,来调研几个月就走,回去写论文,拿学位,可能再也不会回来。“有时候我觉得自己挺自私的,”他突然这样说,“但我至少能把我看到的写下来,告诉更多的人这里发生了什么。”除了博士论文,他打算出一本书,不算学术论著,单纯记录难民营见闻,预计今年下半年出版。我祝他出版顺利,希望有机会拜读。

难民和孟加拉之间的微妙关系是很多学术研究的话题,和米赞持相同看法的不止一人。

我是在离开科克斯巴扎尔的前一天晚上见到的阿里。他穿一件红短袖,一条休闲裤,一双凉鞋,头发自然蜷曲,27岁,比社交网络上的照片看上去年轻,笑起来时眼角纹很可爱。

阿里白天是难民营里的医生,他所在的医疗中心里唯一的一位“医生”(他们称之为medical officer,和medical assistant区别开来)。从库图帕隆往里走三四十公里才能到他所在的医疗中心,路况很糟糕,“没有人愿意去那里”。阿里来自吉大港(孟加拉第二大城市以及第一大港),本科毕业于吉大港医学院,后来在私立医院工作。和许多医生一样,阿里来难民营工作是为了丰富自己的经验,何况工资比普通的工作要高。

周五晚上的天台咖啡吧,光影跳跃,隔壁桌时髦快乐的年轻人不停地自拍,背景音乐是火星哥那首欢快的Marry You。这个气氛与我们的话题不是很搭。

“国际救援组织和孟加拉政府对难民的救助坚持不了太久的,我知道有几家孟加拉救援组织,已经因为资金问题停止运营了。国际组织比孟加拉组织的情况好些,但资金也在减少。”

和米赞一样,阿里对难民的遭遇表示同情。在难民营的医疗中心,罗兴亚小孩拿药看病必须要有家长陪同,否则会有用药不当的危险。尽管如此,仍然会有一些小孩自行来看病。当医生让他把父母叫来时,小孩答:“他们死了。”

03 孟加拉的窘迫

孟加拉有六个季节,每两个月划为一季,但其实季节的分布并没有这么均匀。孟加拉背靠喜马拉雅山脉,东、西、北部有高地,群山环绕,南部是全世界最大的河谷三角洲。每年喜马拉雅山脉积雪融化,河水顺流,从三角洲流入孟加拉湾的河流,说得上名字的就有恒河、贾木纳河(中国境内叫雅鲁藏布江),小河小川不计其数。每年五六月,气温升高,南部的云团向北漂移,遇周围山脉而形成强降雨,可持续到九十月。

世界雨极乞拉朋齐就位于孟加拉与印度的边界。除此之外,孟加拉还要经受海水倒灌之苦。由于三角洲地势低平,热带季风到来时,便是一场灾难。孟加拉南部的松达班(Sundarbans)红树林是世界上最大的红树林,本可作为抵挡台风的一道屏障,但由于人类活动的破坏,对自然灾害的抵抗能力也越来越弱。

自有记录以来,孟加拉饱受河、海、雨三处水源的冲击,降水量骤增时,河水漫溢,河流改道,泛滥成灾。这样的自然条件虽然会有一些好处,如带来新鲜肥沃的土壤,但不可避免是一场全国性的浩劫。1970年的孟加拉还没有台风预警系统,那一年据称至少有32.5万人在台风中丧生;1998年,大洪水肆虐全国60%的土地长达65天。

孟加拉一直与夏季洪灾做斗争,但至今也难以预测,更不提解决。说了这么多,是因为只有了解了孟加拉的地形、气候,才能了解它的贫穷和窘迫。

第一个和我提到难民营的雨季问题的是米赞。“还有两三个月雨季就要来了,到时候不知道这里会怎么样。”他说话的时候看着地上,一筹莫展。库图帕隆地处山地,其地势之崎岖、土质之疏松,都不消得问,一眼便知。难民营的房屋主要由竹子、泥土、简易金属、塑料等建成,雨季来时,恐怕难堪一击。

我好奇的是,罗兴亚人在此生活了27年,那以往的雨季都是怎么度过的?阿里的解释是,在去年九月大量难民涌入之前,罗兴亚的人口远没有现在的多,占地较少,对生态植被破坏也相对较小。从九月到现在,难民不断增加,房屋越来越密集,为了建筑房屋、开垦新地,植被遭到严重破坏,“现在已经变成沙漠了”。

雨季时的泥石流、山体滑坡,在阿里看来都是可以想象的。以大片砍伐的竹林为例,竹子是当地常见的产物,也是生活中的必要品。在难民营里,竹子装满一辆辆卡车,堆成一垛垛小山,难民排队领取,男女各站一边。纵然罗兴亚人在此生活了27年,但在九月的大迁徙之后,还没有经历过雨季。

“那要怎么解决这个问题?”置可预期的问题于不顾,这说不过去。

“我不知道。”阿里在第一时间脱口而出。他想了一会儿又说,有人已经从一个月前开始种植香根草(vetiver grass),这种植物可以在两三个月内扎根土壤5-10英尺,有效防止泥石流。孟加拉一所大学的教授在很多地方做了实验,但在孟加拉正式种植还是第一次。

这种说法听上去疑点重重。香根草确实有利于对抗山体滑坡等自然灾害,上世纪80年代后,我国南部也广泛种植。但香根草在南亚、东南亚的种植历史相当悠久,怎么会是孟加拉第一次种植?还只是一个月前?由于饱受地理气候条件的困扰,孟加拉已经研发出多种超常的耕种技术,怎么会对此无计可施?根据米赞给的数据,孟加拉境内可是有约一百万难民啊。等我再追问,阿里也不知所以然了。

我尝试和难民讨论这个问题,但受语言限制,他们只能零碎地告诉我:“下了雨,房子不好……给国际组织讲,他们来修……不,不是所有房子都能修,谁漏水严重谁先修……没有办法啊,很多水……”他们有时无奈,有时又无所谓,我追问的语气倒显得急促,好像要被淹的是我家门。我问一个选择问句,重复几次,他们只是回答“对啊对啊”。我叹气,不再问了。

04 老师罢工了

难民营里虽然尘土漫天,但仍然五颜六色。我喜欢对色彩运用不拘一格的地方,免于乏味,时不时让人惊喜。绿色的铁门前,身着白袍的老人在红色塑料桶上卖金黄的玉米,我被这个画面吸引,停下来看。就在这时,一个中年男人上前与我交谈。

穆罕默德今年38岁。不知道是不是经历了太多磨难和无奈,一些罗兴亚人看上去比实际年龄大很多。面相五六十岁的人,霜发稀疏,一问,不到四十,心里暗暗一惊,庆幸没有冒失说出口。

穆罕默德会一点英文,主动向我介绍难民营的情况。他自称是附近学校的老师,教缅甸语、孟加拉语、英文和数学。我遇到过不少自称教英文的罗兴亚人和孟加拉人,实事求是地讲,很难想象以他们的水平,要如何教学生。难民营的老师分罗兴亚人和孟加拉人两种,罗兴亚老师的工资约每月7000塔卡,但孟加拉老师是12000-15000塔卡。

因为待遇不公,罗兴亚老师最近罢工,所以穆罕默德也无事闲逛。我后来去过一所小学,果然里面只有孟加拉老师在。穆罕默德随便指了一个街上的小男孩说,他本来该在学校上课的,但是老师罢课了,他也就在街上晃。男孩凑过来,仰头冲我们咧嘴笑。

“在库图帕隆,年纪小的孩子上幼儿园,教一些简单的东西。最多念完小学,之后就没有学上了。”

他所说的幼儿园,在一条狭窄的泥土巷道里。一个花花绿绿的小房间,约一二十来平,墙上贴着儿童教学的彩色画纸,地面铺着花纹瓷砖,只有门口的光线稍微充足些。没有老师,只有几个学生,大点的女孩害羞地笑,小的还在满地爬,手里玩着白色泡沫盒,鼻涕流到嘴边。屋里一块小黑板上用英文写着“学生共计56名,男生30名,女生26名,实到56名——2018年3月11日”。我去的那天是3月27日,16天没更新了。

难民营的学校多由救援组织建立,但师资力量和教学质量不可与正常学校同日而语。国际组织为了鼓励孩子们来上课,也为了给他们补充营养,给每个孩子每天发一包小饼干,不然对难民营里的孩子们来说,认识多少字,了不了解外面的世界,或许真的不重要。难民营的辍学率极高,根据联合国难民署在2016年的报告,只有11%的孩子能念到小学高年级。辍学后,许多男孩去找工作,女孩嫁人,这在整个孟加拉也并不少见。

穆罕默德口中的学校,每个年级都有孟加拉语课。但这和塔斯菲告诉我的,以及和我查到的文献资料不太一样。塔斯菲曾两次向我确认,孟加拉政府已经不教授难民孟加拉语,因为担心他们被同化,就更回不去也不愿意回去缅甸了。

孟加拉的官方语言为孟加拉语,不同地区有各自的方言,基本可以凭方言辨别出对方的家乡。但在孟加拉境内,有三种方言相对不同,是操标准语的人比较难理解的。其一是主要在东北部使用的锡尔赫特语(Sylheti),其二是查克玛语(Chakma),使用地区是吉大港山区,其三是吉大港语(Chittagonian),孟加拉的东南部就是说这种方言,罗兴亚语也与此非常相近。

上文提到的1982年颁布的《缅甸公民法》规定,成为缅甸公民的其中一项要求是至少熟练使用一种缅甸语言(national language),而罗兴亚语只被认定为一种类似吉大港方言的语言,不算在其中。这也是《缅甸公民法》被认为是阻碍罗兴亚人成为缅甸公民的原因之一。

塔斯菲的理由是可信的:一旦语言被同化,对民族身份的认知无疑会更模糊。但我在拜访小学时特地翻看了教程课本,除了英语和缅甸语两门课,其它都用孟加拉语编写。

05 想回缅甸吗?

难民社区委员会(refugee community committee)在大马路边上,除了门口挂了一个牌子,别的没有什么不同。过午已昏,房间里除了桌椅柜子,两三个中年男人坐在手扶椅上发呆,风扇在头顶吱哑响。难民营的生活大抵如此,在无穷无尽的百无聊赖中日复一日。

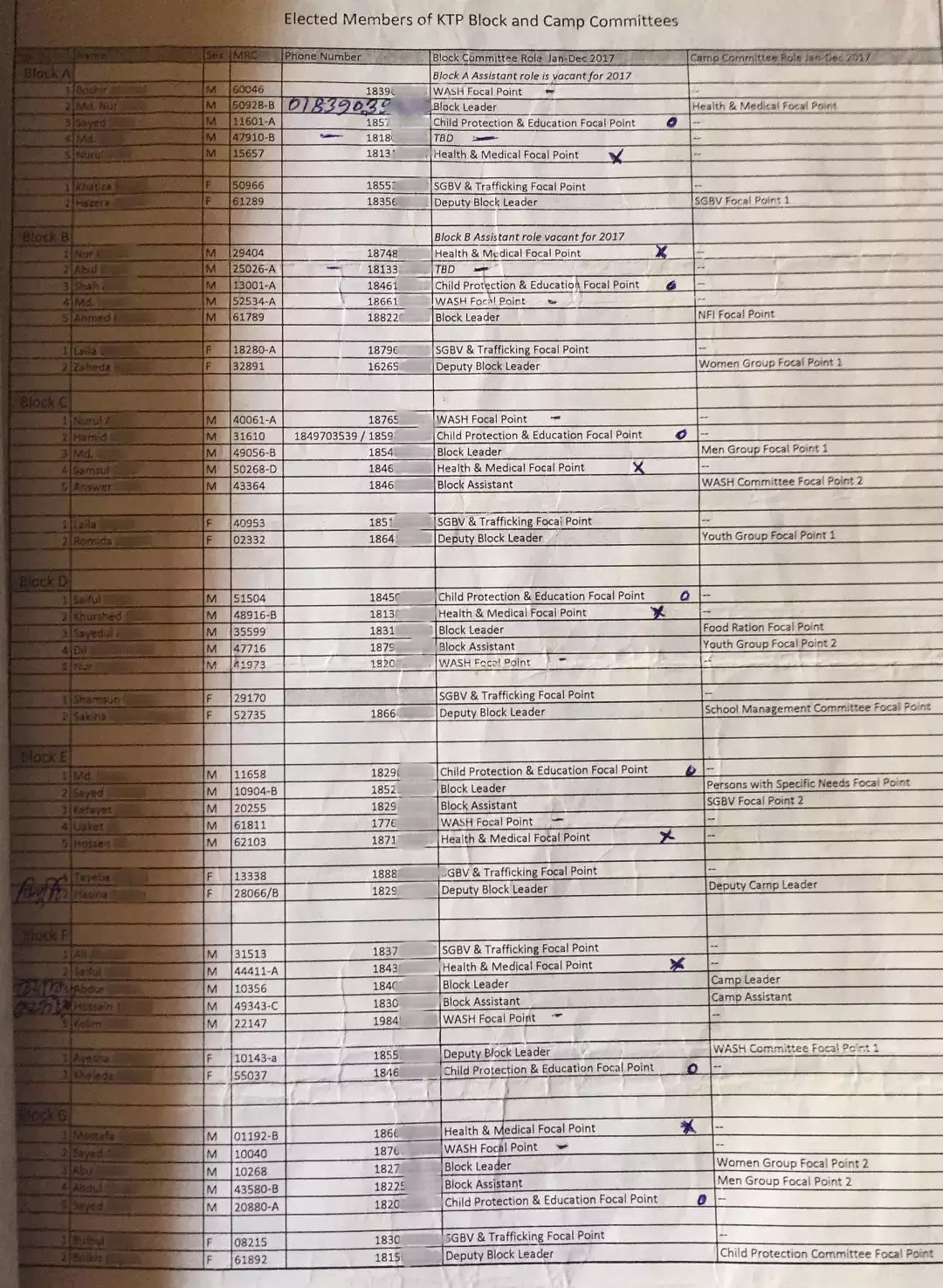

委员会有49名成员,都是库图帕隆的难民,由孟加拉政府和联合国难民署共同选出,每三年选一次。负责管辖的地区(上图粉色部分)被分为7个街区,每街区各7名委员会成员,其中2名女性,5名男性,分管不同的事务,如医疗卫生、教育、食物等。49人中,有3人属于管理层,分别是主席、副主席、秘书长。每逢大事,由他们3人和孟加拉政府以及联合国难民署交流定夺。“他就是我们的秘书长。”穆罕默德用下巴指了指一个穿红色T恤的中年男人。我点头问好,秘书长点头回应,一手撑着脑袋,不停抖腿,不多说话。

这个管理体系从2006年开始,之前由男性领袖(Mahjee)管辖,不经选举,专断不公,后被废除。

“那个不好,打人,不公平。”提起之前的管理方式,一屋子男人又是摇头又是摆手。

聊天时,进来两个少年,其中一个坐下和我们交谈,另一个不一会儿就离去。坐下的这个就是卡法耶,21岁,在难民营5公里以外的孟加拉人学校上学。他热情地自我介绍,声音爽朗。

“罗兴亚人不是不能离开难民营吗?”当他说他在难民营外上学的时候,我以为我听错了。

“我有一张假的孟加拉身份证。”他得意地扬起眉毛,毫不掩饰。除了我,满屋的人都心领神会地笑。我后来才了解到,罗兴亚人离开难民营并不稀奇。

前往难民的路上虽然有安检排查,但其实并不严格。出入的车辆多是半封闭的三轮车,每次拦车检查,我的面相很容易被辨识,但从来没有被要求掏出护照,只需解释一句“中国人”。孟加拉人和罗兴亚人面相很像,和我同车的孟加拉人被盘查时,有时只用孟加拉语回答些什么,有时正要掏出身份证,士兵就挥手放行。孟加拉东南部是群山,通往难民营的道路两旁是绵延不断的丛林,要找条路进出不是什么难事。正是由于这样的地形和管理漏洞,孟加拉东南部滋生出了难民带来的极端恐怖主义,这也是让孟加拉政府头疼的一大难题。

10岁以前,卡法耶在难民营的清真寺学《古兰经》和乌尔都语,并结交了一位孟加拉好朋友。在清真寺学完之后,他没有学上,又通过孟加拉朋友的父母搞定了一张假身份证,凭此几乎可以自由出入。孟加拉人向罗兴亚人售卖假身份证和护照的事并不是个例,不少罗兴亚人凭假护照前往其他国家。

在学校里,卡法耶隐瞒了自己的罗兴亚人身份,没有一个同学知道。问起以后的打算,卡法耶几乎是立刻回答想去马来西亚上大学,因为“在马来西亚,没有人在乎你是不是罗兴亚人,我们是自由的”。我对这个说法持保留意见,因为罗兴亚议题是整个东盟都头疼的问题,一个在本土得不到身份认同、漂泊海上求助的民族,去哪个国家都很难有真正的安全感。

“你想学什么呢?”我问。

“法律——你知道为什么我想学法律吧?”他突然停下来反问我,自己笑了,“我们罗兴亚人,缺少自己的律师,我想帮他们。”是的,不难理解为什么他学法律。

“以后想回缅甸吗?”21岁的年轻人,在孟加拉出生,说缅甸语、乌尔都语、孟加拉语,从来没有踏上过缅甸的国土。

“当然想回,那里是我的国家。” 卡法耶的英文有口音,“wh”开头的单词通通发音成“h”。一旦我没有听懂他便提高分贝,听上去激情昂扬。

“想回缅甸”这样的回答我后来听过多次,但从孟加拉朋友口中和联合国报告里了解到的,却又不尽相同。在缅甸,面临屠杀,宗教相斥,公民身份得不到认同;而在孟加拉,语言相近,面相相同,生活习性相似,对比不需多言。何况事实是,不断有“自愿遣返”回缅甸的难民,逃回孟加拉。

06 喝茶

孟加拉南部属于季风区,三月底已经酷热难当。喝茶是当地人消暑打发时间的常规做法。孟加拉东北部产茶,我尤其爱喝这里的奶茶。孟加拉的奶茶和国内的奶茶不太一样,大小只有普通纸杯的三分之二,一般用玻璃杯或一次性塑料杯装。将茶冲上水、糖、奶,制作简单,一杯一般5-10塔卡,味道浓又甜——这个国家的食物总是很甜。

难民营的茶棚矮小逼仄,苍蝇横飞,孟加拉常态。约十平米的店里坐着四五个男人,喝茶、发呆、一声不响。老板背后的货架上稀稀拉拉摆了些零食,像快要秃顶的男人强留住几缕头发,反而显得更窘迫。穆罕默德点了茶,我径直走到靠里墙的座位坐下,与众人微笑示意,两三个男人点头,嘴里念念有词,算是回应。穆罕默德在我对面坐下,我们都没有说话,等茶。屋外燠热聒噪,屋里无声无聊。

“那个人是学校的老师,他也没有去上课。”穆罕默德打破沉默,指着门口穿白衬衫的年轻男人,看上去二十多岁光景。男人闻声看我,我们隔着两张桌子问候。

我斜对面的男人略显老态。他是最早来库图帕隆的那一批,来的时候还是孩子,现在已经这般年纪。男人捻着胡子对我说话,大意是他现在胡子都这么长了,老了。他的绿色衬衫上印着阿玛尼的logo,我指着笑:“阿玛尼?”他们也笑:“集市买的,假的,不到一美元。”茶棚里终于有了笑声。

“你们平时的生活就是这样吗?每天就喝茶?怎么打发日子啊?”我连着问了两三遍,也不知道他们是没听懂还是不知道怎么回答,只说“对,茶、茶”,意思是每天都喝茶,然后不好意思地笑。我不再问了,和他们一样发呆。

米赞打来电话。他和塔斯菲结束了一天的工作,该走了,再晚就过了军方规定的离开时间。穆罕默德送我出去,并坚持要等到我和米赞碰头。我几次劝他回去,又热又累的天。穆罕默德终于苦笑着说,没有关系,我又没有工作,也没有事做。我不再坚持。

他问我第二天是否再来,我当下不能确定,他悻悻然点头。

“Madam,”他过了一会儿又开口,“你应该写写我们的故事,给中国读者看。”

07 圣马丁岛

从科克斯巴扎尔一路往南,坐三小时车,再坐三小时船,就能到圣马丁岛。这是孟加拉著名且唯一的珊瑚岛,外国游客不多。岛不大,一些孟加拉人从全国各地乘十多个小时的车船过来,只住一夜,第二天就离开。因为想等待和岛民一起出海夜渔的机会,我在那闲住了四五天。圣马丁岛最著名的景点是切拉迪普,孟加拉领土的最南端,需要单独乘船到达。据说那里落日极美,但游客趋之若鹜,连船票都要排队预约。我想了想,最后选择在海边游泳散步或集市喝茶来虚度光阴。

我常去喝茶的杂货店位于集市的十字路口,离港口栈桥很近,是上岛游客的必经之路,每天人来人往,很热闹也很单调。我点一杯奶茶要一支烟,盘腿坐门口,可以发很久的呆。老板也不赶我,反而让人给我让座。挠着鼻孔的小孩隔着马路好奇地看我,不敢走近。我也好奇地看她,直到她不好意思地笑着走开。那时我还有一个伙伴,从孟加拉西部城市拉杰沙希(Rajshahi)来的弗伊萨尔。他不喜欢独处,有时也和我一起,无意中做了好多翻译。拉杰沙希曾被伦敦大学政治经济学院评为“全世界最快乐的城市”,弗伊萨尔笑起来露出两排整洁的牙齿。

一天下午,我照常去店里喝茶闲坐。店里来了一位戴白帽、穿白袍的穆斯林男人,在老板身旁坐下,寒暄几句。“他(男人)是罗兴亚人。”弗伊萨尔讲给我听。罗兴亚人?圣马丁岛也有罗兴亚人?我顿时来了兴趣。

阿卜杜尔·拉西姆的故事和许多逃出来的罗兴亚人相似。他来自若开邦,1980年乘船逃来圣马丁岛。来时他才12岁,现在早已娶了一个岛上姑娘为妻,扎根在这里。军事冲突发生时,村庄里的村民被缅甸士兵用铁器穿手,悬街示众,年轻女孩被当着父母的面奸杀。他家30多口人,被蒙上眼睛,剁了手、削了鼻、砍了耳朵。

他当时不在村子里,逃过一劫,也没有目睹这一切,都是村民告诉他的。自那之后,他没有了家人的消息,更不知他们死活。拉西姆讲起来很平淡,像回答政治审问,不见波澜。任何屠杀和灾难的再次叙述都是无法被感同身受的,何况隔着翻译,我只能尽可能地问明白,体会不了,也写不出来。反而是不知道什么时候进来的一个穿绿色条纹短袖的男人对着弗伊萨尔滔滔不绝,我不得不停下来。

“他也是罗兴亚人,他在抱怨中国在联合国的罗兴亚问题上投了反对票。”弗伊萨尔给我解释。

2017年年末,联合国人权理事会通过一项决议,要求缅甸停止对罗兴亚人的军事行动,谴责对罗兴亚人可能犯下的罪行,这个提案得到了122票支持,10票反对,24票弃权。反对的10个国家里,就有安理会五大常任理事国的中国和俄罗斯。投票结束后,中国外交部发言回应,投反对票是因为人权理事会的有关决议无助于解决罗兴亚问题,反而会使事态进一步复杂化,中方依然坚持孟缅双方对话协商才是解决问题的唯一出路。

穿绿色条纹短袖的男人曾经很喜欢中国,因为中国的援建项目和出口产品到处都是,但中国“支持”缅甸,是他唯一感到难过的事情。虽然难民营里也有中国的援助物资,但在他看来,这只说明中国想两头都讨好。作为罗兴亚人,他不需要中国的援助,但需要中国对缅甸的制裁。谈话过程中,他虽持己见但并不咄咄逼人,仪态谦和,甚至为我买来一瓶冰可乐,我感念他的礼数,心生敬意。

他不是第一个问我这个问题的人。在库图帕隆,一群难民老者见到我后围了上来,试图和我聊天。得知我从中国来,蹦着英文单词对我说:“你们中国,支持缅甸,缅甸打我们。”我听懂了,立刻蹦着孟加拉语回答:“噢,那不是我。”众人皆笑。

圣马丁岛与缅甸若开邦隔海相望,当地人告诉我,岛上约有2000名罗兴亚人。穿绿色条纹短袖的男人去年九月才逃离缅甸,平时住在难民营,每月有一周偷偷跑到圣马丁岛工作。我见他时,他拉着一车的冰棍卖,一根冰棍10塔卡,一天能赚500塔卡。

这个数字对一个没有技能的普通孟加拉劳动力来说,算是可观了。在达卡(孟加拉首都),没有工作的人可以在街道上“贩卖”自己的劳动力,一天的临时工做下来,男人可以“卖”到400-500塔卡,女人则是350-450塔卡。在难民营,孟加拉人雇罗兴亚人工作,可以支付更少的薪水。面前的这个男人在难民营里没有工作,全靠救援组织的救济,家里一个妻子和三个儿子都靠他养活。

“他怎么逃出难民营的?”虽然这似乎不是难事,但还是好奇。

“唔,他不愿意说,总之他有办法。”这个回答听上去背后有不少故事。

他起身要走,我连忙问:“你叫什么名字?”

“纳兹鲁尔·伊斯拉姆,42岁——”他已经走出一段路,在人群中转头大声回答,竟然透出一种侠气。纳兹鲁尔·伊斯拉姆,和孟加拉反战小说《蓝色毒药》里被军方迫害致死的平民主人公同名。

我以为我们的对话就此结束,直到他突然又不知从哪里冒出来。

“他有个问题想问你。”弗伊萨尔翻译说。

“什么?”

“很久以前,缅甸人驱逐中国人,中国为什么还帮缅甸?”他对这个问题耿耿于怀。

“什么时候的事?在哪里?”

“五十年前,在仰光。”

“是屠杀吗?”

“不是,是当地人对中国人的驱逐。”

我对这事一无所知,赶紧记下来,一时没有回答。等我抬起头,他已经离开了。

08 萨达尔医院

一天早上醒来,发现手机一串未读信息,全是卡法耶发来的,那个在库图帕隆难民营认识的男孩。

“我妈妈昨天晚上生病了,现在我们在科克斯巴扎尔市区的萨达尔医院。”凌晨4点58分。还有一张他和病中母亲的自拍。我给卡法耶打了个电话,决定去医院看他。医院离我的旅店很近,车程不到10分钟。

在库图帕隆,难民生病后首先要到当地的医疗中心,但那里也只能做一些简单的医疗处理,甚至做不了手术。以临盆妇女为例,医疗中心只能接待顺产,且只有两张用于顺产的手术椅,如需剖腹,需要转移到难民营外的医院就医。

这种情况医生会开具证明,军方检查证明后允许病人外出。在科克斯巴扎尔,能接收转移病人的医院有三家:乌齐亚医院、希望医院、萨达尔医院。最近的乌齐亚医院离库图帕隆难民营医疗中心有7公里,最远的萨达尔医院有37公里,其中萨达尔医院条件最好。至于病人需要送去哪家,很大程度看病情。

“从来没有发生过三家医院都满员的情况。” 年过花甲的库玛尔医生是整个库图帕隆所有医疗中心的负责人,我后来才明白了他这句话的意思。库图帕隆医疗中心有四辆救护车,其中三辆原地待命,一辆可以从别处调来。

“从来没有发生过四辆救护车不够用的情况,从来没有。”同样的句式和自信,库玛尔医生说这话时,头都是仰着的。

卡法耶的母亲躺在萨达尔医院住院部的走廊上,穿着白色短袖,绿色长裙,身上随意地搭着白底蓝碎花布,身下垫了一张从家里拿来的毯子,和一张家人花120塔卡在医院新买的塑料布。她没有意识,还在昏睡中,戴着两只黄铜镯子的手上扎着点滴。这是今天的第二袋点滴,第三袋放在旁边。卡法耶和哥哥玛杰、侄女在旁边守着。一瓶2L的饮用水还剩下三分之一,另一个塑料袋里装的是玛杰买的槟榔,还没吃。卡法耶的母亲今年56岁,有10年心脏病史,一直在库图帕隆医疗中心免费拿药。昨夜突然病重,凌晨两点转到科克斯巴扎尔来。

因为病房床位紧俏,整层楼的走道上都睡满了病人和家属。有人还有医院发的厚些的垫子,但都无一例外的脏,而大部分人和卡法耶的母亲一样,睡在毯子上。卡法耶母亲旁边的毯子上睡着一对母子,约五六岁的儿子睡在中间,专心致志地玩手机,旁边紧挨着他的母亲,疲惫无力,她才是生病的人。

这层楼一共13个垫子或毯子,罗兴亚人和孟加拉人混杂,除了楼道的尽头VIP病房,住的都是孟加拉病人,外人不得入内。VIP病房门口的走道上,一个一岁零两个月的罗兴亚小男孩在一堆衣服上睡着了,上半身只穿一件蓝色短袖,赤裸的下半身贴着冰凉的地板。

普通病房的门口永远围满了人,工作人员用铁门锁上,训斥门外的人别堵着路。卡法耶告诉我,普通病房里住着罗兴亚人和孟加拉人,往往人满为患,有空位后就将睡在走道的病人往里送,病情严重者优先。罗兴亚人在这里看病治疗依然免费,所以在排队上并不占优势,因为不交钱,并不能带给医院什么好处。

说到这里,病房里推出来一个病人,白布蒙身,旁边一个中年男人扑身嚎啕大哭,围堵在门口的人群默然让出一条路。整层楼的目光都被吸引过来。

“她死了,”卡法耶解释给我听,“这个男人的母亲,孟加拉人。”医护人员把车继续推走,男人恸倒在地,又爬起来朝车飞奔过去。人群四散。

我上一次接触死亡是四年前奶奶去世,而这次是在异国他乡的医院里,没想到。死生病痛前,没有不同。

护士时常在走廊里走来走去,观察病人的情况。医生偶尔才来一次,一来就是三五个,家属都抓紧机会问个不停。医生给卡法耶的母亲听诊结束后,护士跑来交代几句,卡法耶一家开始收拾东西。

“我们要搬进病房去了。”卡法耶的脸上露出明显的开心,我也为此感到高兴。“你知道为什么吗?”

“不知道。”我没有想过这个问题,这看上去是很正常的事情,无外乎病情严重,或里面有了空位。

“因为你,”他的解释让我一愣,“因为你在这里,他们特殊照顾我们,有了床位让我们进去,因为你是外国人。”看我没反应,玛杰也过来证明:“你记得刚才我们一起去取药吗?”

当然记得。医生给卡法耶的母亲开了药单,玛杰和我一同去取药,要先到一楼的难民办公室给医生签字,再去药房。在难民办公室门口,玛杰没有直接进去,而是从窗口处把单子递给医生,医生热情招呼我们进去,请坐,微笑询问玛杰母亲的病况。玛杰一一作答,才拿着签字单去药房,取回几瓶吊瓶。

“今天早上你来之前,我一个人去取药。我直接进了难民办公室,医生对我大吼:‘谁让你进来的!’吓得我立马退出去,他们让我从窗口把单子递进去。”“有权就有一切,没权就什么都不是,这是这里的规则。” 最后一句话玛杰说得难得的流畅。

玛杰说的区别待遇是有可能的。在欠发达、较少见到外国人或缺少文化自信的地区,人们可能会对外国人感到好奇、对其盛情相待,也有可能完全相反。在孟加拉近一个月,我被盛情相待过许多次,甚至绝大部分时间都仰仗这份盛情。孟加拉朋友说:“客人是神赐予我们的礼物。”和阿里医生说起卡法耶和玛杰的话,他毫不奇怪,一脸无奈又无所谓的样子。“确实有可能是因为你是外国人,我们国家的人喜欢外国人。”他苦笑。

“但不是缅甸来的那些。”他大笑。

孟加拉是穆斯林国家,罗兴亚人也是穆斯林民族,病房也男女有别。卡法耶母亲住27号床,病房只住女性病人,男性亲属白天可以在里面照料,晚上需要离开。病房和走廊一样:除了床位,还有许多人睡在地上的毯子或床垫上。

病房里有43张病床,26张床垫或毯子,并没有全部住满。病房里充斥着一股让人不自觉皱眉的味道,垃圾满地都是——纸屑、空矿泉水瓶、雪糕包装袋、零食袋、香蕉皮、注射器、干了的血迹……病床旁吊着黄澄澄的尿液袋,男人随地吐痰,女人坐在发黄发黑的床垫上吃槟榔,小孩子脚边是医院发的药品宣传单,上面写着“让我们未来的领袖免于感染”。

每两个床位下面就有一个塑料小盆,里面堆着垃圾或杂物,旁边放着用餐的碗盘。孟加拉人用手抓饭,在病房里也一样。到孟加拉两三天后我就和当地人一样吃手抓饭,但那天我一整天几乎都没有进食,全然没有胃口。这里恐怕没有一块布是干净的。

做清扫的女人一天来三次,一身大红色,每只耳朵上戴了四个金色耳环和耳坠,扫地时耳环随身体的扭动晃来晃去。许多病人的毯子就靠在垃圾桶边上,扫地时也不避开,扬起的灰尘直接从毯子边上卷过,拖在地上的头巾被踩来踩去。

一个十多岁的小男孩,提着一大袋半人高的爆米花进病房来售卖,10塔卡一小包,一天来两三次,也没见有人买。作为医院,这里的卫生条件不如人意,但这已经是罗兴亚难民历经屠杀、逃亡,生活在条件更糟糕的难民营之后才能享有的待遇。这样想真是残忍又刻薄。

病房里的面孔大多都很麻木。十几岁的女孩躺在病床上,头枕着右手,歪向一边,眼里无神。丈夫低头抱着因病痛而颤抖的妻子,无可奈何,沉默得像一尊雕塑。嚎出声音的人反而是少数——一个老妇人的手被注射点滴的针管扎肿了,再次被扎时,哭得像个孩子,几个人一齐压住她。

坐在垫子上的女人朝我招手,示意我蹲下。她面相五六十岁,一只眼里有阴翳,满脸皱纹,形容枯瘦,气若游丝,背靠一张病床的床脚,不言而喻的虚弱。她拿出一张纸条递给我,挤出力气和我说话,我既看不懂纸条上的字,也听不懂她的话。卡法耶听了告诉我,女人想让我帮她。她今天一个人住进来,需要药,但没有钱。她耗了太多力气,一副万念俱灰的模样,垂下眼,不再说话。女人的额间有一抹红色,“她是佛教徒,不是罗兴亚人。”

是不是罗兴亚人重要吗?卡法耶和玛杰可能会说“重要”,因为在他们看来,罗兴亚人在这里没有足够的尊严,医生也会偏袒孟加拉人。虽然这个说法,许多医生都不同意。

按规模,萨达尔医院能住250个床位(250-bed hospital),但实际上住进来的远远不止250个病人。这不是萨达尔医院才有的情况。“一家本来能住1000个病人的医院,可能会住2000个人。孟加拉的公立医院永远人满为患,总是这样。”阿里抱怨道。不止是孟加拉的公立医院,难民营的医疗工作也很紧张。见到阿里的那天,他接待了130多位病人。这或许就是库玛尔医生说的“从来没有三家医院都住满的情况”。医生轮班制,总是忙个不停,人手、药物都紧缺,他们也叫苦不迭。

病房里下午的值班医生希米年轻漂亮,见了我远远地就会微笑,请我去医生办公室喝茶。办公室在病房的最里间,干净整洁,办公桌上翻着一本第22版的英文版《戴维森内科学》(Davidson’s Principle and Practice of Medicine)。我们刚坐下,门口就围了几个病人。希米顿时收起笑容,厉色让他们在外面等。说完又笑着转向我:“不好意思,病人太多了,你先坐,我一会儿回来。”这一去又是连轴转。

到了晚上,玛杰的岳父(一位乡村医生)和姐姐来探病。卡法耶的母亲已经有了意识,但身体还很虚弱,卡法耶和玛杰告诉她今天因为我,他们得到好多照顾。过了一会儿,卡法耶对我说:“妈妈说,真主保佑你。”我连连感谢,愧不敢当。和米赞一样,我什么都做不了,也是个自私的人。

第二天去医院的时候已经是下午,是去告别。玛杰苦笑着转向我,昨天我在的时候医生来检查了十次,今天只来了两次。他母亲已经恢复了神气,拍拍床示意我坐下,拉着我的手看我。卡法耶不在,我告诉玛杰,因为签证快要到期,我明天就要离开科克斯巴扎尔前往达卡,不能再来了。我重复了几遍,他似懂非懂地点点头。

“真主保佑你。”临走时,玛杰的母亲又对我说。我觉得越发愧疚,心虚离去。

09 雨季要来了

四月初的一天上午,我坐大巴车离开科克斯巴扎尔。车上人很少,我挑了个后排靠窗座位,回想这些天的经历。电影《卢旺达大饭店》有一个桥段,种族屠杀发生后,所有外籍人士可以撤离卢旺达,但被屠杀的图西人只能留下。一辆大巴车停在卢旺达大饭店门口,外籍游客、摄影师和记者一个个上车,透过车窗看滞留在酒店的图西人,图西人也看他们。

汽车出发了几个小时后,我收到卡法耶的信息,说母亲病情加重,还需要观察一段时间,问我在哪里。

窗外突然开始下雨,敲得玻璃噼啪响。来孟加拉后第一次遇到雨天。行人顶着落雨小跑,街道被冲刷干净,沉闷的空气里多了奢侈的凉意。

雨季要来了。